Oggi vi racconto una storia… Mettetevi seduti.

Tutto comincia con una inaugurazione e con l’arrivo degli ospiti di una struttura. Siamo nella provincia di Roma, ai giorni nostri. All’interno de “Le Pleiadi”, una casa di riposo gestita da Greg Wilson, vedovo inglese legato per ragioni sentimentali al nostro territorio, non ci si annoierà di sicuro ma i presenti ancora non lo sanno. L’uomo, affiancato da Elisa, psicologa della Casa nonché suo braccio destro e saggia consigliera, è mosso da grande passione e umanità, tutte doti che credetemi gli saranno molto utili nei giorni a venire.

Tra persone che ancora non si conoscono, nel tempo comincerà una interazione molto particolare e non sempre efficace. In fondo, Le Pleiadi è una comunità, e in ogni comunità si avvicendano storie e personalità tra le più disparate, si alternano momenti drammatici o ironici, bizzarri o profondi, perché là dove ancora c’è vita, tutto può succedere. Ad ogni età.

Ognuno di noi porta con sé un ricco bagaglio d’esperienze e di conoscenze che lo rende un universo unico e sorprendente, tra indumenti, vecchie fotografie, piccoli cimeli e farmaci salvavita: storie. Nella casa di riposo si riscoprono valori come l’amicizia, la fratellanza, l’altruismo e l’amore, si superano limiti di tutta un’esistenza, taluni coronano sogni altri reimparano a sognare. E, così come nella vita vera fuori da lì, vi sono anche coloro che invece rispolverano bassezze e comportamenti poco nobili, traducendoli in pensieri e azioni.

E adesso vi domando: può mancare, un giallo, in una comunità? Può mancare il pericolo, l’intrigo di un segreto, qualcuno che trama alle spalle di altri e nasconde un orribile segreto, o un’indole crudele?

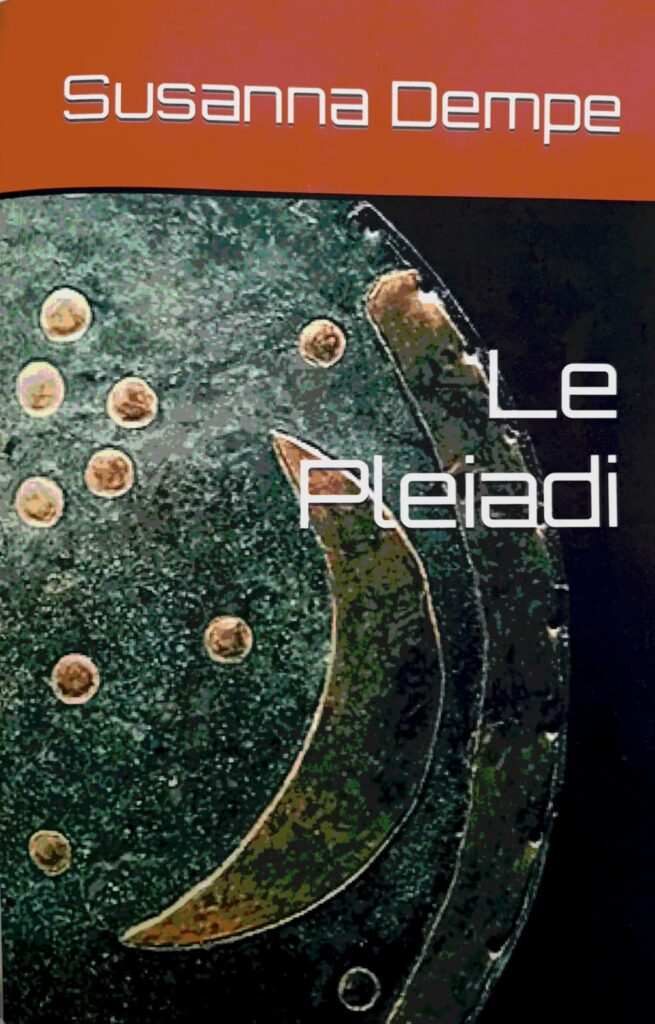

Bene, vi ho descritto qualcosa a cui tengo moltissimo, perché rappresenta per me una grande soddisfazione e un motivo di orgoglio: i miei “vecchi” allievi di un lungo corso di scrittura durato tre anni interi tra le mura di una scuola di Ostia, dopo un grande lavoro, un meraviglioso gioco di squadra e tanta fatica per arrivare ad ottenere un risultato il più possibile corretto e scorrevole ma anche intrigante, vi annunciano la nascita del loro romanzo corale “Le Pleiadi”.

Non hanno mai avuto velleità di scrittori legate ad ambizione o volontà di emergere, bensì il desiderio di dare corpo ad una passione scoperta in aula, creando qualcosa di tangibile che li unisse per sempre mentre nasceva una grande amicizia che ad oggi li lega profondamente.

Proprio per ciò che sta dietro il loro lavoro, spero che sarete in molti a leggere il romanzo e a raccontarci le vostre impressioni, premiando la determinazione, che vi assicuro è lodevole! Lo trovate cliccando qui e lo pubblicizzo con tutto l’affetto di cui sono capace ma anche da insegnante di scrittura, riconoscendone il valore, e non ultimo da lettrice: mi ha commossa, divertita, coinvolta.

Ne “Le Pleiadi” infatti ci si commuove e si ride, si incontra leggerezza e profondità. Non si trova una vicenda buona e poco credibile; a qualunque età, ogni gruppo formatosi in circostanze d’ogni genere è composto da persone differenti che in maniera differente pensano e agiscono, dunque anche in questa piccola comunità avviene di tutto: incontri, scontri, lacrime, sorrisi, piccole grandi follie o stati depressivi, ennesime mutilazioni o doni inaspettati. Nonché un giallo vero e proprio o la presenza di un nemico che rema contro la casa di riposo per mere questioni economiche. Nonostante l’ambientazione, è un libro per tutti.

I cinque autori hanno creato lo pseudonimo di Susanna Dempe. Il cognome riporta la lettera iniziale di ciascun nome (Damiano, Elda, Marina, Patrizia, Emanuela), e Susanna è il nome della loro insegnante di scrittura narrativa, ovvero il mio.

Ne sono onorata, e non ho parole per spiegarvi quanto!